消防組織法の改正と「地域の安全・安⼼に関する懇話会」の設置

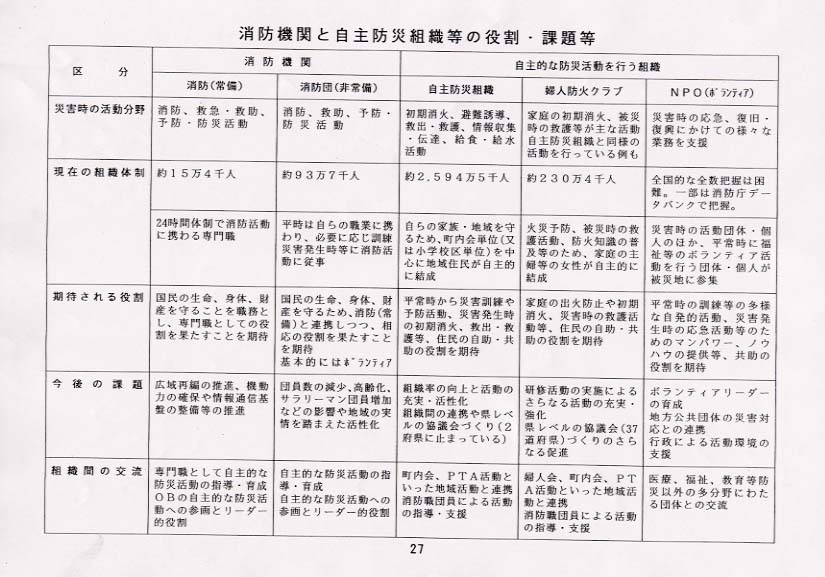

消防庁では、平成14年の新宿歌舞伎町ビル⽕災の経験や東海地震の切迫が懸念されるなどの⼤規模な災害や特殊災害に備えた広域応援体制の整備、⾃主防災組織への教育機会の提供など様々な取り組みを進めている。

こうした施策推進の⼀環として、国・地⽅公共団体が⾃主防災組織に対し、教育訓練を提供する努⼒義務を定めた消防組織法の改正案を今国会に提出(6⽉中旬成⽴⾒込み)するとともに⾃主防災組織、婦⼈防⽕クラブ、NPO法⼈などのさらなる育成・活性化を図り、防災安全教育の充実、住宅防⽕対策のための新たな⼿法の導⼊などを検討するため、学識経験者、⾏政、⾃主防災組織関係者による懇話会を発⾜させ、去る5⽉29⽇、その第⼀回の会合が総務省内で開催された。

なお、この懇話会の委員として埼⽟県婦⼈防⽕クラブ協議会の新井会⻑が指名され、当⽇、各⾃主防災組織を代表する委員と共に婦⼈防⽕クラブの活動状況や主婦による家庭防⽕の重要性について貴重な報告や意⾒を開陳していただいた。

消防組織法の改正

(追加)

第26条の2

国及び地⽅公共団体は、住⺠の⾃主的な防災組織が⾏う消防に資する活動の促進のため、当該防災組織を構成する者に対し、消防に関する教育訓練を受ける機会を与えるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

「地域の安全・安⼼に関する懇話会」

(1)懇話会が、より⾝近な安全・安⼼な国⺠⽣活の確保に向けて検討する事項

① ⾃主防災組織、婦⼈防⽕クラブ等の育成・活性化策

② 地域の防災・安全に関する企業の役割

③ 地域における防災・安全教育の推進策

④ 住宅防⽕対策のための新たな⼿法の導⼊

(2)懇話会委員

| (会⻑) | 樋⼝ 公啓 | 東京海上⽕災保険㈱取締役会⻑ |

| (会⻑代理) | 伊藤 滋 | (財)都市防災研究所理事⻑ |

| (委員) | 新井 明⼦ | 埼⽟県婦⼈防⽕クラブ連絡協議会会⻑ |

| 飯⽥ 亮 | セコム㈱取締役最⾼顧問 | |

| 井⼾ 敏三 | 兵庫県知事 | |

| ⼤森 彌 | 千葉⼤法経学部教授 | |

| ⿅野 ⽂永 | 宮城県⿅島台町⻑ | |

| 北脇 保之 | 浜松市⻑ | |

| ⼩村 隆史 | 富⼠常葉⼤学環境防災学部講師 | |

| 佐原 滋元 | 防災まちづくりの会(墨⽥区)会⻑ | |

| 杉村 哲也 | 全国消防⻑会会⻑ | |

| 祢津 啓 | 世⽥⾕区⽴瀬⽥中学校校⻑ | |

| 室崎 益輝 | 神⼾⼤学都市安全研究センター教授 | |

| ⼭越 芳男 | 消防設備安全センター会⻑ |

なお、懇話会の中に⼤森千葉⼤法経学部教授を委員⻑とする「住宅防⽕に関する専門部会」を設け、⾼齢化の進展などに対応した新しい住宅防⽕対策のあり⽅を調査・検討することとしており、懇話会終了後、こちらも第⼀回の会合が開催され、検討事項の確認や今後のスケジュールが決定された。

(会議を傍聴して)

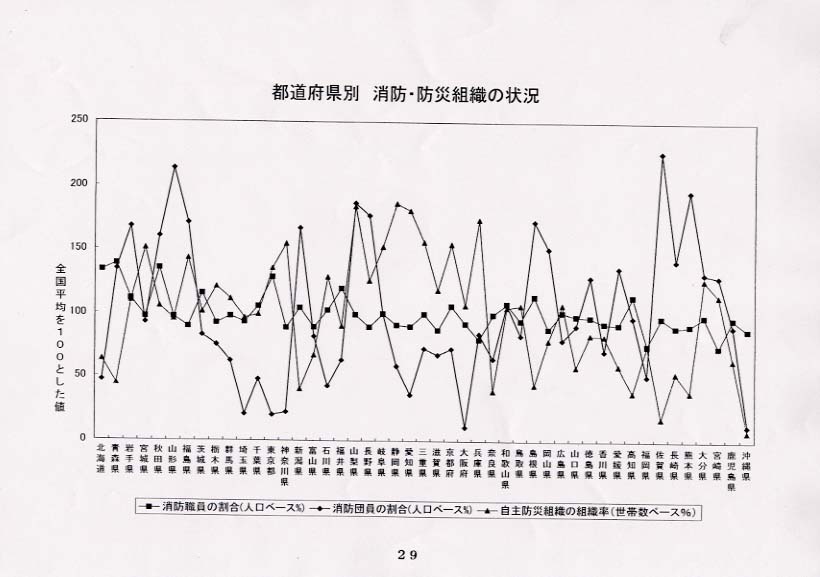

懇話会では、その設⽴趣旨が消防庁から説明され、①わが国が世界有数の災害国であり、⼤震災等への対応が⼤きな課題であること、②阪神・淡路⼤震災を⾒ても発⽣直後から⾏政による「公助」のみに依存せず、地域住⺠による「⾃助」「共助」が重要であることが改めて確認されたこと、③⾃主防災組織は、全国で10万余を数え、組織率もほぼ60%となっている(H14.4.1)が、組織率や活動内容には、地域間格差も⾒られ、⼀般国⺠が⼗分に参加している状況とは⾔いがたいこと等の現状に加え阪神・淡路の記憶の風化と共に国⺠の防災意識が低落傾向にあると指摘した。

これらを踏まえ、⾃主防災組織等の活動の充実強化に向けた⽅策の検討を、各地で成果を挙げた委員の経験を聴取しつつ今秋中にも提⾔にまとめてほしいとの⽯井消防庁⻑官及び事務局の務台防災課⻑から説明があった。

この後、「防災」という住⺠共通のテーマで街づくり・地域づくりに取り組んだ成果や学校教育の中で「防災」を取り⼊れ、全国的にも注目を浴びた世⽥⾕太⼦堂中学校の実例等が報告され、活発な質疑が⾏われた後、会議を終了した。

<参考資料>

①